2000年余も前に完成した中国医学の古典「素問」四気調神大論篇から、夏の養生を紹介します。

古典の解釈はひとそれぞれ。とも治療室流解釈でのご紹介です…

夏は、植物が新芽をだし、花が咲きほこるかのように、いのちは 生い茂り、勢いがもっとも盛んになる季節です。

この時期は天と地のエネルギーが大きく交わり流れるので、いのちは、その気を存分に受けて、咲き実ります。つまり、自己表現の時期ということ。冬にやしない、春に芽吹いた自分の力をぜひ発揮してください。

夏の養生は以下です

- イライラむかむか怒らずにリラックスしておだやかに過ごす

- 夜はやや遅く寝てもよいが、朝は日の出とともに早く起きる。

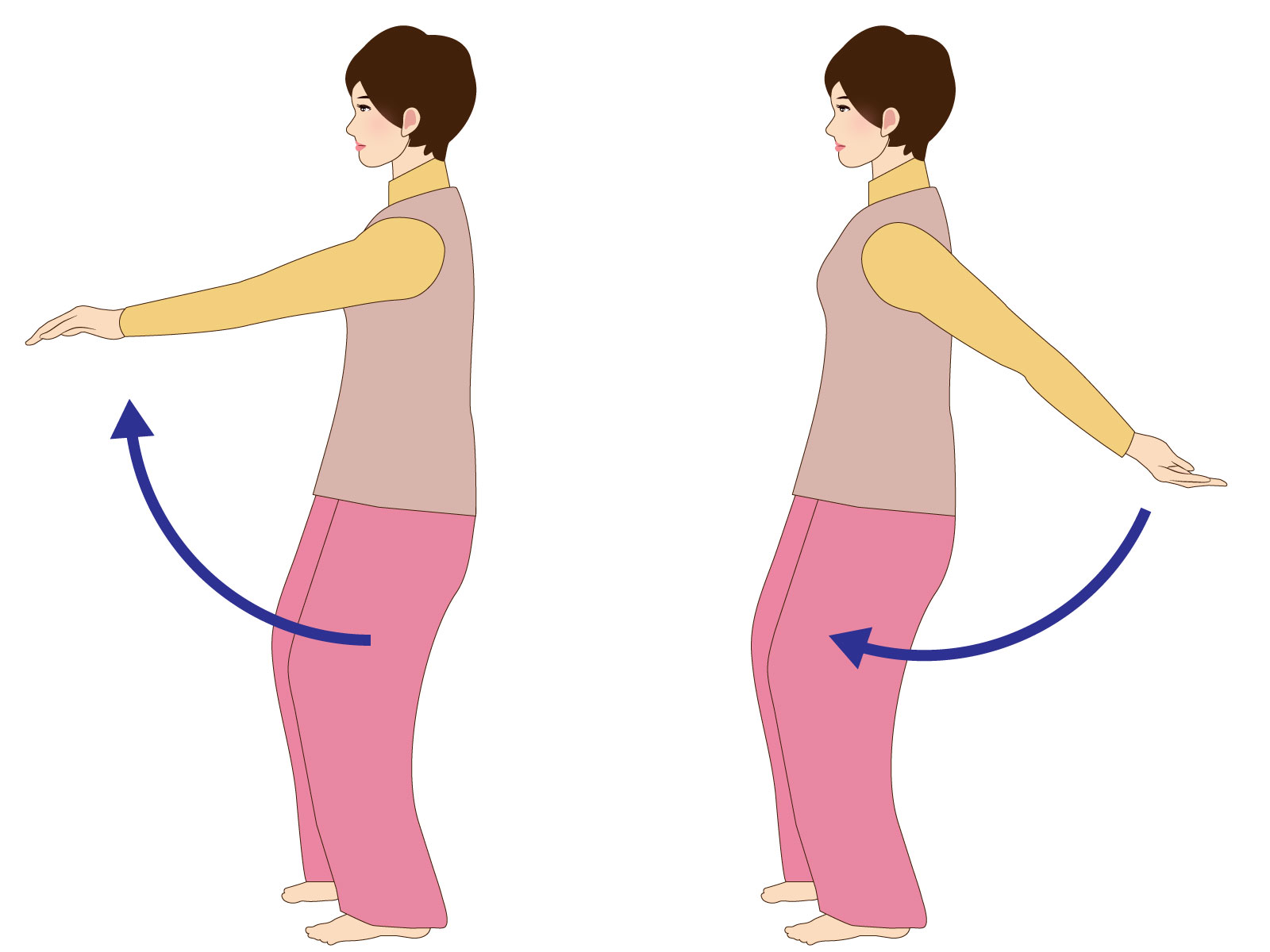

- 適当な運動をして体内の熱を汗で発散。

夏の睡眠について。

夏は夜更かしが楽な季節です。とはいっても、古代の「夜遅く」は、明かりも十分にないので、そもそも夜中なはずはありません。

日の出に起きれる時間から逆算してください。養生的には理想として、午後10時~午前2時までの睡眠が何より大事。できるひとはぜひ、確保してください。質が違います。

夜遅いお仕事でも せめて12時前には布団に入ること。

ちなみに、夜遅い食事は、消化の良い具材の、お味噌汁をおすすめしてます。

その理由…脂肪とタンパク質は消化に時間とエネルギーが必要です。夜、しっかりと体を休めたいのに消化器が動いていては体は休まりません。自律神経にも負担です。おなかを大事に!

夜よく寝ることや消化機能を高め維持しておくことは、夏バテしない夏の養生のカギです。

涼しい朝を活用してください。能率がどんなに上がるか、すばらしいですよ。ぜひお試しを。

初夏のうちに、体を整えておくのがそのあとの過ごしやすさに響きます。今しっかりと準備してください。おつらいようなら早め早めに東洋医学的メンテナンスをおすすめします。こじらせてからでは、回復に二倍三倍の時間とエネルギーが必要になります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28464e76.d38dda57.28464e77.a2958a7b/?me_id=1332110&item_id=10008601&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanahiroba87%2Fcabinet%2Fharvest%2Fha-bu%2Ftn08-206n001-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

初夏にも、冷えが問題です。

初夏にも、冷えが問題です。