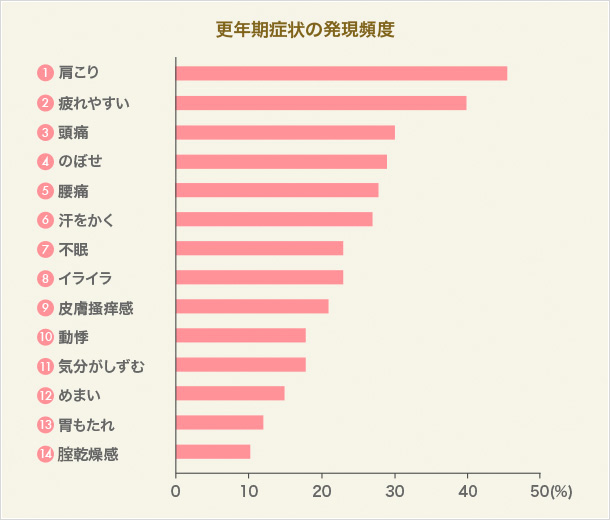

西洋医学 婦人科では、更年期というのは、主に、卵巣の働きという1面から見た、女性のライフサイクルの一時期をいいます。

でも、その年代というのは、1つの臓器のホルモンだけではなくて、実に様々な状況が絡み合い、症状が出てくる時期でもあります。

単にホルモンがへっていく、バランスが変わるだけではなく、一人の女性の人生の中で、この時期は、とても大きな曲がり角。

ひとつ「更年期障害」という言葉だけでは言い表せないさまざまなことが絡んできますので、かなり幅広くとらえていく必要があります。

たとえば、ホルモンの低下という身体の問題だけでなく、

一人の女性の、キャリアや、家族関係、人間関係など。人生のこの時期の感慨をしっかり、受け止めていくべき時なのではないでしょうか

心の問題、気持ち、ストレス、人間関係は、非常に大きなファクターです。

さまざまな心理的な面も含めて、この時期に起こってくる女性のいろいろな問題を全体的にケアしていく必要があるのです。

なんだか調子悪い。しんどい、つらい。でも我慢してる。

病院にいってみた、でも、満足できない…

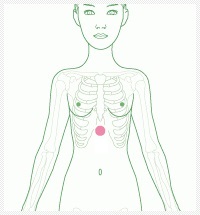

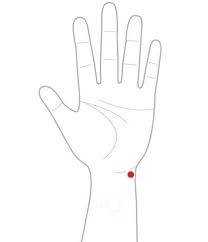

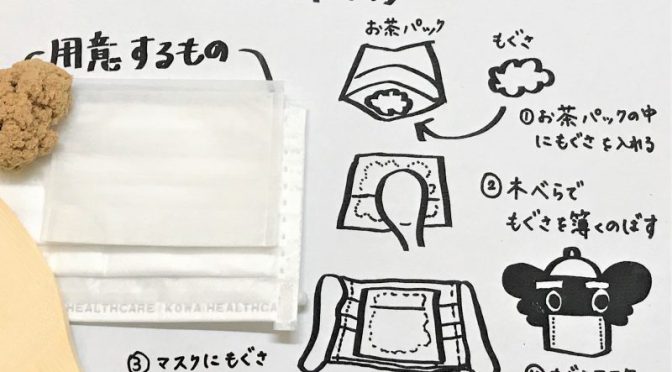

あきらめず、ぜひ、全包括的治療、ホリスティックトリートメントをおためしください。この時期を通じて、さらによりよく、楽になるお手伝いをしています。

春は、風の季節です。

春は、風の季節です。

「気持ちよさ」を羅針盤に。

「気持ちよさ」を羅針盤に。