無農薬で育てた薔薇と、一期一会の薔薇風呂体験を

とも治療室では、植物療法・植物の力を、長年にわたって真摯に探究しきました。

中でも「薔薇」は、格別な花です。

一般には、薔薇栽培には化学肥料や農薬が不可欠とされていますが──今年も、化学肥料・農薬を一切使わず、奇跡のように香り高く、美しい花を咲かせてくれました。

この小さな奇跡に、深い感謝を込めながら、早朝の朝露に濡れる花を、一輪一輪、静かに摘み取っています。

今日は、そんな薔薇たちとの対話の中で、私自身が気づかせてもらったことを、少しお話ししたいと思います。

一輪一輪、それぞれに宿る、かけがえのないいのち

無農薬で育てたフレッシュな薔薇は、市場にはほとんど出回りません。

手に入れるには、無農薬の薔薇農家さんから譲っていただくか、自ら育てるか。

あるいは、無農薬栽培をしている方からいただくかしか方法がありません。

あまりに貴重なものだからこそ──

そして、自分たちで手塩にかけた花たちがあまりに愛おしく─

私は、ひとつひとつの花を、できるかぎり丁寧に、やさしく摘み取っています。

すると、不思議なことに気づかされます。

一輪として、同じ花はないのです。

香りも、たたずまいも、色も、表情も。

それぞれに、かけがえのない「いのち」が宿っていることを、花たちが静かに教えてくれるのです。

一生に一度。贅沢な「薔薇風呂」体験はいかがでしょう

無農薬の薔薇は、ジャム、ハーブティ 薔薇ソルト チンキや蒸留水など、さまざまな使い道があります。

けれども、私がとりわけ 一般の方へ、今日、おすすめしたいのは、

フレッシュな薔薇のお風呂 です。

感性をさらに広げるためには、光を抑えた空間がおすすめ。

ろうそくのほのかな明かりや、隣室から漏れる灯りのなかで、ゆったりと湯船に身を沈めてみてください。

一人につき、一輪以上を贅沢に。

湯船に浮かべた花びらたちとともに、薔薇のいのちを、まるごと受け取るひとときを。

※なお、めしべやおしべは香りがパウダリーで浴中に回収しづらいため、取り除いてから使用されることをおすすめします。

五感で味わう、薔薇の恵み

温かなお湯に浮かんだ薔薇の花びらたちは、まるで喜んでいるかのように、ふんわりと香り立ちます。

しおれかけた花びらでさえ、湯の中でふたたび瑞々しさを取り戻すこともあります。

時間とともに、成分を放出し、香りが薄れていきます。

けれども、薔薇のエッセンスは、確かにからだにも、心にも、そっと届いています。

もし興味があれば──

花びらを一枚、そっと口に含んでみてください。

みずみずしい歯ざわりと、ほろ苦い味わい。

漂う香りとはまた違う、生きた薔薇の香味に、きっと驚かれるでしょう。

肌に触れる花びらの感触。

水に溶け合う色合い。

目でも、耳でも、鼻でも、舌でも、肌でも。

五感すべてで、この一期一会の薔薇風呂を堪能していただきたいのです。

お風呂上りには、水分補給を忘れずに

薔薇風呂を終えたら、花びらを回収してください。

お湯はほとんど汚れていないため、洗濯などにも活用可能です。

そして、お風呂上りには、たっぷりと水分補給を。

湯冷めしないように身支度を整えたら、やわらかいタオルケット等にくるまり、薔薇の余韻を味わってみてくださいね

食べものをいただくとき

そのいのちを、自分のなかに受け継ぐように感じます。

薔薇のお風呂も。

湯にほどけた薔薇のいのちが、

水を通して空気を通して

静かに 私のなかで生きはじめる──

そんなふうに、思ったりするのです。

みなさんはどんな風に味わったでしょう。

河合から薔薇を受け取った方は いつかぜひ、感想を聞かせてくださいね

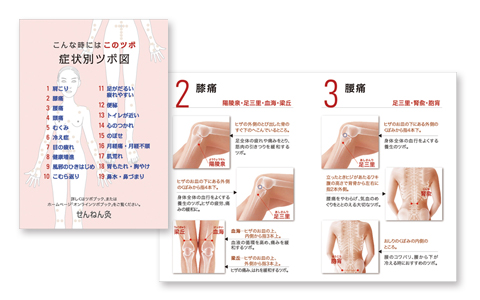

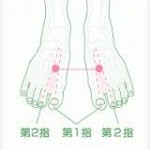

失眠(しつみん)

失眠(しつみん)