五十肩でお困りのあなたへ ――痛みを体の声として受けとめるということ――

こんにちは。とも治療室の河合リコです。

肩が痛くて服を着替えるのがつらい。

夜、ズキズキして目が覚める…。

そんな症状にお悩みの方はいらっしゃいませんか?

それは「五十肩」かもしれません。

とも治療室にもそうした患者様がよくおこしになります。

このブログでは、五十肩の基本的な理解と、どう向き合っていけばよいかについて、できるだけ専門用語を使わずに、やさしくご説明していきます。

【1】五十肩って、どんなもの?

痛みは、体からの「ちょっと待って」のサイン

五十肩(正式には「肩関節周囲炎」)とは、

肩まわりに炎症が起き、痛みや動かしづらさが出る症状です。

・腕が上がらない

・夜中にズキズキ痛む

・洗濯物を干すのがつらい

といった不自由を感じる方が多いです。

名前のとおり、50歳前後の方に多く見られますが、40代でも、60代でも起きることがあります。

原因ははっきりしていませんが、年齢・体の使い方・冷え・ストレス、首コリ肩こりなど、いくつかの要因が重なっているといわれています。更年期に重なる方も少なくありません。

【2】まずどうすればいいの?

「痛みが出る動きはしない」が基本の養生

五十肩になったかな?と感じたとき、

一番大切なのは「痛みが出る動きはしない」。これは基本的に常にいえることです。

特に次のような症状があるときは、安静が必要です。

-

じっとしていても痛い(安静時痛)

-

夜、眠れないほどズキズキする(夜間痛)

こうした場合やあまりにも激痛が続く時は、整形外科を受診しましょう。他の病気が隠れていないか確認すると安心です。

【3】やってはいけないこと

がんばりすぎが、かえって遠回りに

五十肩は、【2】のような痛みのある時期に、

・動きを良くしようとして 肩をぐるぐる回す

・痛みをこらえてストレッチをする

・痛みをこらえてこれまで通りに暮らす

といった動作をすると、炎症が悪化し、治りが長引くことがあります。こうしたことは 絶対にしないでください。

▶︎どのくらい治ったかな?と試すのも厳禁です。

なにより、「悪くしないように丁寧に暮らす」ことが最善なのです。

【4】いつから動かしていいの?

痛みがひいたら、少しずつ。ゆっくりで大丈夫

安静にしていれば痛みを感じなくなってきてから

少しずつ様子を見ながら痛みの出ない範囲を確かめていきましょう。

-

安静時に痛くない

-

夜間痛がなく、眠れるようになった

が、「動かし始めてよい」段階です。痛みが出る寸前まで少しずつ、動作を広げていきます(←治療では個別に指導しています)。

【5】日常でできること

――「痛くない暮らし方」を見つけることが、回復への近道

五十肩のやっかいなところは、

「治ってきたかな?」という頃に、

予告なくズキンと強い痛みが出ることです。

この「うっかりズキン」が起きないように、

▶︎ 焦らず、無理なく、体の声に耳を傾けながら過ごすことが何より大切です。

たとえば、

1日1回だった痛みが、3日に1回になり、

1週間に1回、1か月に1回……と、

少しずつ間遠くなっていくように、

▶︎ 日々の姿勢や生活習慣を整えていきましょう。

つまり、五十肩の回復には、

▶︎ 質の良い治療を継続して受けるだけでなく、

毎日の暮らし方を見直すことも重要なのです。

たとえば、

・痛みが出にくい服を選ぶ

・日々の痛みの原因を丁寧に発見し、避けられる工夫をする

・荷物を軽くする

・荷物は両手にバランスよく持つ

など、

▶︎ 自分の生活に合わせて工夫しながら見つけていくことが、

自然と体の治りを後押ししてくれます。

この時間を、

▶︎ 「自分の体と仲良くなる時間」だと思って、丁寧に過ごしてみてください。

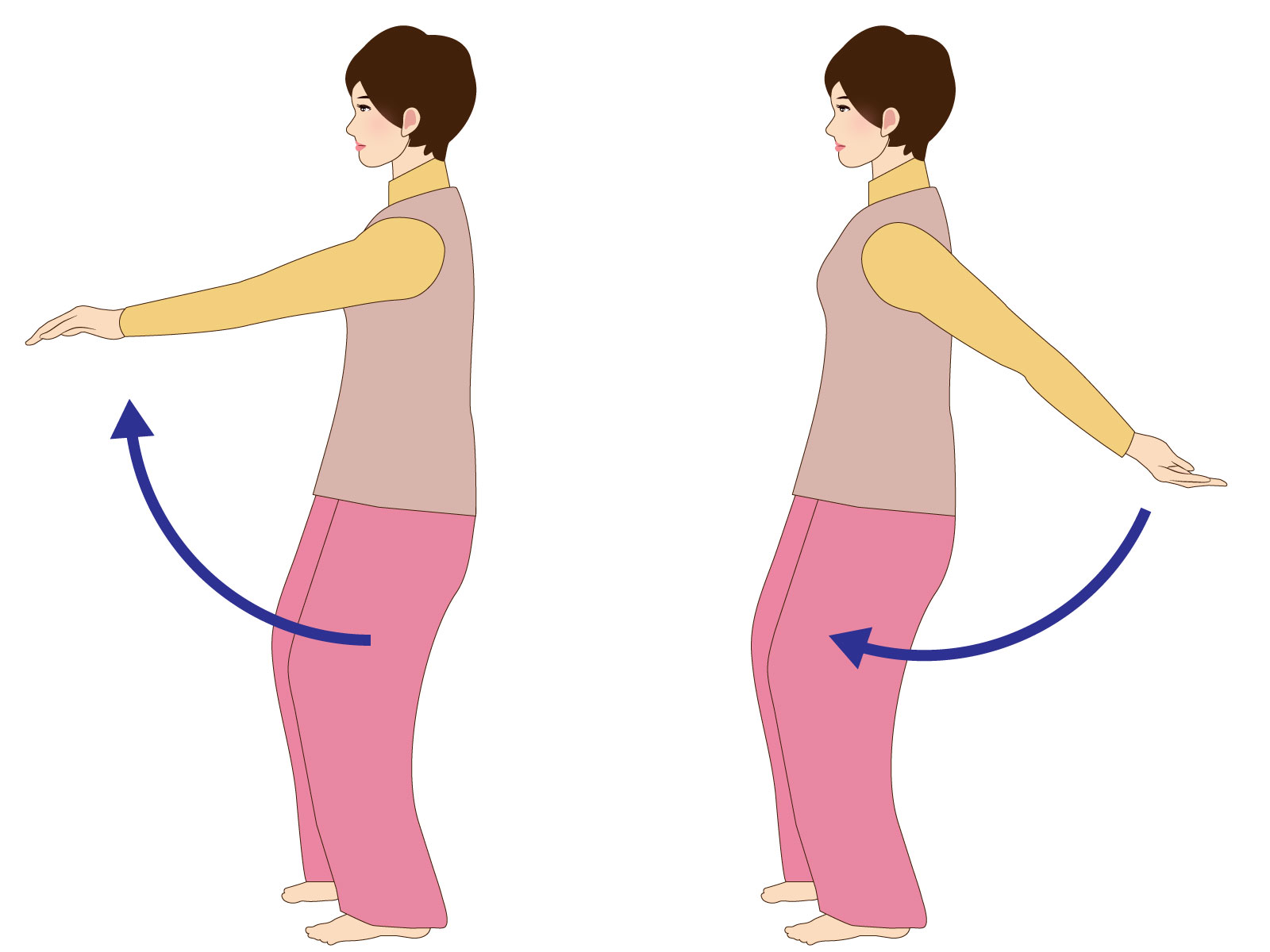

【6】自分でできるやさしい運動(座って行う)

ふわっと、ゆるっと。「ふわゆる肩ほぐし」

とも治療室オススメの運動を少しだけ紹介しましょう

【4】の、動かし始めてよい段階になったら、

まずは肩甲骨をやさしく動かすことで、

肩周辺をふわっとゆるっとゆるめるリハビリを始めましょう。

とも治療室では、このやさしいリハビリを

「ふわゆる肩ほぐし」と呼んでおすすめしています。

◎やり方はとてもかんたんです

どちらも肩に負担がかからず、ゆるっとふわっと 力を抜いて行えるのが特徴です。

やった感じがない範囲で 回数を頻繁にします。首肩コリがもともとある人、デスクワークが多い人は、1日数回×10回単位、無理ない範囲で回数を重ねます。

◎重力を軽くして、がんばらない動きに

腕は、片方で約4キロ、両腕で8キロほどあるといわれています。

机に手を預けるだけでも、肩への負担はぐんと減ります。

「ふわっ」「ゆるっ」を合言葉にともかく力まない動きを意識してみてください。

治療では、お身体の状態に応じて、筋トレ、ストレッチ、筋肉をやわらげる手技、お灸など、患者様お一人お一人へ、個別の養生指導でサポートしています。

無理なく、やさしく。焦らずゆっくり。あなたの体と、じっくり仲良くなっていく気持ちで、コツコツ続けていきましょう。

【7】痛みは、体からの大切なメッセージ

とも治療室の考え方

とも治療室では、痛みを「単なる悪いもの」と考えていません。

痛みは、体からの「声」だと考えます。

「このままの暮らしでは無理があるよ」

「少しペースを落としてほしい」

そんなメッセージを、痛みから受け取ることも、できるのです。

痛みを悪者にするのではなく、受容し、そっと向き合うことは、

「自分をもっと知る」きっかけにもなり、

自分を大切にする生き方を思い出すチャンスでもあります。

とも治療室では、患者様のつらさに寄り添いながら、

「自分の身体を自分でケアできるようになる力」をご自身の中で育てるお手伝いをしています。

【8】おわりに

――痛みをきっかけに、より自分らしく生きる扉をひらく

五十肩は、何気ない動作さえもつらくなります。

できることなら、痛みはない方がよい。

けれど、この痛みを通して、

自分の体の声に耳を傾け、自分自身をいたわる時間が生まれた――

そんな声を、私たちはたくさん伺ってきました。

焦らず、無理なく、やさしく。

自分の力を信じて、あなたの暮らしに明るさが戻るように。

お手伝いできたら、心からうれしく思います。

【9】とも治療室のケアについて

痛みがあると、心も体も疲れてしまいます。

心身が疲れると、症状も軽減しにくくなります。

とも治療室では、東洋医学をベースに、心と身体の両面からのケアを大切にしています。

鍼灸・お灸・指圧などで体の巡りを整え、自己治癒力を引き出すとともに、

「痛みのつらさ」「早く治りたい焦り」「いつ治るのかという不安」といったストレスに対しては、

バッチフラワーレメディなどの花療法を用いて、心にやさしく寄り添います。

一人でがんばりすぎず、どうぞお気軽にご相談くださいね。

「治療」という言葉を、薬や手術のことだと思っていませんか?

「治療」という言葉を、薬や手術のことだと思っていませんか?

初夏にも、冷えが問題です。

初夏にも、冷えが問題です。