筋肉の維持には、適切かつ「ほどほど」の運動を

筋肉の維持には、適切かつ「ほどほど」の運動を

筋肉は、使わなければ衰えます。しかし、階段の上り降り、速足や大股で歩く、日常の動作で負荷の強度を上げる、といったことでも筋肉を鍛えることは可能です。

日頃の意識を少し変えるだけで、筋力の衰えは予防することができるのです。また、食生活も重要です。筋肉の材料として肉・魚・豆類でたんぱく質を、そしてエネルギーとしてご飯(白米)やパンなどで糖質を摂取し、丈夫な筋肉を維持しましょう。

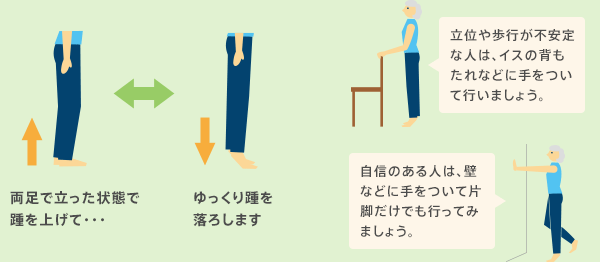

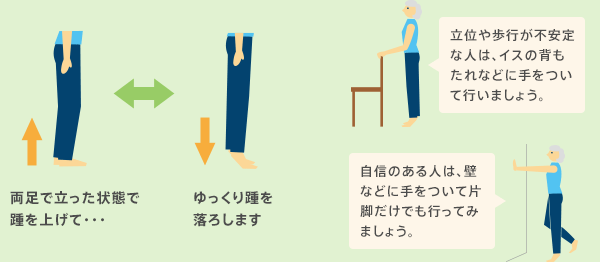

ただし、筋肉は酷使すると壊れてしまいます。ロコモ対策には、適切かつ適度な運動が有効といえるでしょう。まずは、なにかにつかまりながら、かかとを上げ下げする程度の、ごくごく簡単でシンプルなものから取り入れていきましょう。

原因2 バランス能力低下

体のバランス(均衡・平衡)は、耳や目、筋肉などの感覚機能や運動器の動き、そして感覚器と脳からの情報伝達など、人体における様々な機能が密接に関連して維持されるものです。各々の機能は加齢によって衰えていくことから、複合形ともいえるバランス能力は40歳を過ぎると急速に低下するといわれており、たとえば片脚立ちができる時間は高齢者になるほど短くなることが確認されています。

バランス能力のしくみ

体のバランスをとるには筋肉や関節(運動器系)と脳・神経(神経系)などがスムーズに連携して働く必要があります。体のバランスが崩れた際には、体の各部からの信号を脳が受信し、またそれに対応するための判断を下した脳からの信号を受信した運動器が速やかに動くことで、バランスを保っています。

脳と体の各器官のスムーズな連携によって体のバランスは維持できるのですが、加齢によってその働きが衰え、ロコモティブシンドロームの原因となってしまうのです。

バランス能力を高めるために

子供のころは色々な遊びや運動をして、時には転んだりすることでバランス能力が自然に養われていましたが、大人になるとそのような機会も減っていきます。

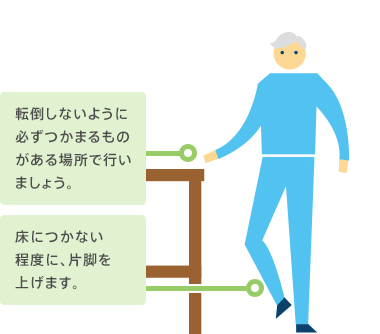

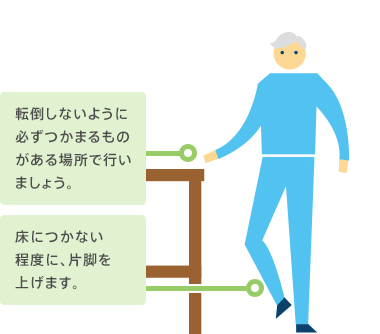

つかまりながら、片足立ちする程度の運動でも、バランス能力を鍛えることは可能です。ぜひ継続的に行ってみてください。

原因3 運動器の疾患

ロコモの原因となる3大疾患

運動器の疾患とは、つまり骨・関節・筋肉・靱帯・神経といった運動器に何らかの障害が起きることを指し、身体を動かすうえで何らかの障害(痛みや痺れ、可動域制限)が生じます。

中でも、原因となる3大疾患は

骨粗しょう症

変形性関節症

脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症

になります。

骨粗しょう症

加齢や女性ホルモンの減少によって骨密度が低下し、骨がスカスカの状態になり、骨折しやすくなります。

変形性関節症

関節の軟骨がすり減ったりすることで痛みや腫れを生じ、それが続くと関節の変形をきたす病気です。治療せずにいると、やがて関節の変形が悪化し、歩けなくなったりするなど日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

脊柱管狭窄症

神経の通り道である脊柱管が加齢で狭くなることで神経が圧迫され、足腰のしびれや痛みといった症状が出る病気です。腰痛や歩行障害などが生じ、進行するに従って連続歩行距離や時間が短くなっていきます。

これらの症状は加齢が主な原因であり、加齢とともに運動器が衰えたり機能に障害が出ることは自然なことではありますが、何も対策をしなければロコモ~寝たきりになる危険性は高まっていきます。

そして、骨粗しょう症に女性ホルモンが影響することもありますが、そもそも女性は骨も筋肉も男性と比べて弱いため、ロコモになる危険性が高いといわれています。

40代の方であれば「骨や筋肉の衰え」といわれてもまだ実感がないかもしれませんが、初期症状が生じる人も多いので、対策を始めてみてはいかがでしょうか。

身体が楽になる運動をするためには、お灸のセルフメンテナンスが有効です。ご自身に合った、お灸の指導をしています。楽しみながら、身体を作っていきましょう。

ロコモについて、何回かに分けて解説しています。

情報提供:ロコモ チャレンジ!推進協議会

ロコモ1 国民病かも!?「ロコモ」って知っていますか?

ロコモ2 身体全てが連携しながら、はたらいている。

ロコモ3 今から、運動習慣をつけよう。今日が一番私は若い。

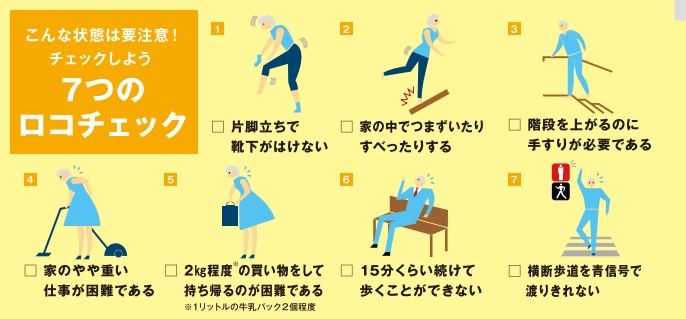

ロコモ4 ロコモ度チェックをしてみましょう!

ロコモ5 筋肉の維持には、適切かつ「ほどほど」の運動を

大雪になりました。これからの養生ポイントは水のコントロールです。

大雪になりました。これからの養生ポイントは水のコントロールです。

触った途端、板のようになっている、筋肉バリバリ型の頭痛は、多くの場合、長時間の精神的緊張、ストレスや、肩こり、眼の疲れや、不眠等が誘因。

触った途端、板のようになっている、筋肉バリバリ型の頭痛は、多くの場合、長時間の精神的緊張、ストレスや、肩こり、眼の疲れや、不眠等が誘因。