「節分(せつぶん)」です。節分とは本来、「季節を分ける」つまり季節が移り変わる節日を指し、立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日に、1年に4回あります。日本では、鬼に豆をまく行事や、今では恵方巻など行事にとして春の節分だけが有名ですね。

春の節分は大晦日(おおみそか)にあたります。平安時代は、大晦日に旧年の厄や災難を祓い清める「追儺(ついな)」の行事が行われ、室町時代以降は豆をまいて悪鬼を追い出す行事へと発展し、民間にも定着していきました。

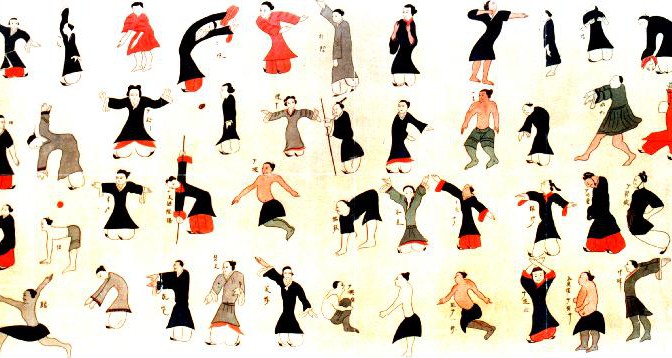

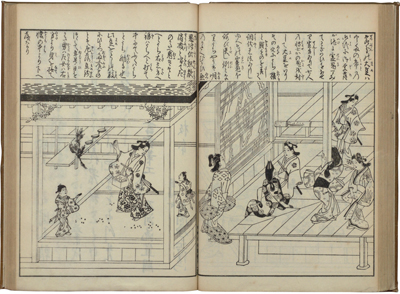

疫鬼を追う追儺絵。平安時代中期の政治運営に関する事例を編集した『政事要略』記載。〈『政事要略』(『新訂増補国史大系』28・吉川弘文館)〉

豆まきの意味

節分には豆をまきますが、これは中国の習俗が伝わったものとされています。豆は「魔滅(まめ)」に通じ、無病息災の意があります。

昔、京都の鞍馬に鬼が出たとき、毘沙門天のお告げによって大豆を鬼の目に投げつけたところ、鬼を退治できたという逸話があり、「魔の目(魔目=まめ)」に豆を投げつけて「魔を滅する(魔滅=まめ)」となりました。

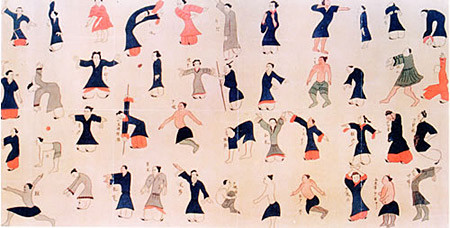

室町時代以降の書 節分の豆まきれる。江戸の風俗をあらわした江戸時代中期の絵草子『大和耕作絵抄』(石河流宣の作)(国立国会図書館Webサイトから転載)

自分の数え年の数だけ豆を食べると病気にならず健康でいられるという風習が今もあります。

この豆は 生でも、煮豆でもなく、炒り豆。でなくてはなりません。「炒る」は「射る」にも通じ、また、鬼や大豆は陰陽五行説(「木」「火」「土」「金」「水」の五行)の「金」にあたり、この「金」の作用を滅するといわれる「火」で大豆を炒ることで、鬼をやっつけるわけです。

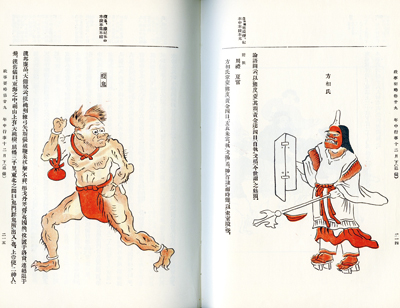

鬼のパンツは虎柄なわけ

♪鬼のパンツはいいパンツ~♪ トラの毛皮で できている つよいぞ 5

という歌がありましたが、鬼は虎のパンツをはいていますね。これは「鬼門」に由来するそうです。

「鬼門」は鬼の出入りする方角で「北東」とされ、この方角は十二支にあてはめると「丑」「寅」の方角(うしとら)にあたります。そのため、古来 鬼は「牛(丑)」の角(つの)をもった姿で、「虎(寅)」のパンツなのです。語呂合わせのようですが本当にそうなんです。