つい女性のほうが熱心で、男性のケアは後回しになりがちですが、実は…現代では、男性の「お疲れ⇒パワーダウン」の不妊割合が増えています。

----------------------------------------------------

不妊鍼灸治療には、カップル双方の治療が最適。妊娠希望リピーターさんの場合、パートナーも なるべくみさせていただいています。女性を支えるのは男性だから…。そして、

一緒に(同時に、同じ部屋で)治療すると、二人差し向かいだと分からないようなことが、第三者をとおして、お互いの身体や、心の状況を 客観的に把握できるメリットも、大きい。

ああ、彼女は、こんなふうに、感じてるんだな・・・。ああ、彼はここが疲れているんだなあ・・・とか。

人それぞれの養生ポイントをお教えして、おたがいにやりっこしていただきます。寝る前や休日などに。気持ちいいことをやりっこするのはとても幸せ・・・♪。loveも深まります。さらに、「今こうして着々と準備している」という実感が、よい効果をもたらします。

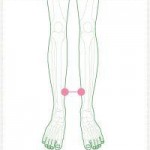

男性の子宝ツボは・・・・要です。

男性の子宝灸ファーストチョイスの場所は、腰。 にくづきに、かなめとかいて、腰。コシです。まさに要なのです。

そして、大切な腰の中でも・・・「命門」をまずやってみましょう。

命の、門、名前そのものの「命門」は、つかれをとり体調をととのえるツボ。

体内の奥深い冷えをとりさり、身体全体のエネルギーアップに最重要です。

【命門】の場所。

おへそのちょうど真裏です。背骨と背骨の間にあるのですが、さわっておして、何か気持ちよいところをえらんでください。

初心者さんは小豆灸からスタート。命門からお腹に広がる、心地よさが分かってきたら、台座灸にステップアップしてください。

台座灸はひとりではむりなので、「太陽」などの貼るお灸をつかってもいいですね。

-------------------------------------------

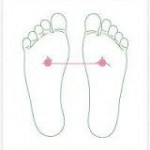

ご自身にとって、今・最適な、ツボを探すには

現代人は、空調や運動不足などが原因で、冷えている人が増えています。

さわってみて、あったかいですか? 冷たいですか?

あったかい手(手が冷たかったらお湯などで温めること)をおいて、しばらくなじませ、感覚をとぎすませてください。

手の温かさが本人にとって心地よければ、スタート、

気持ちよさが続く限り、続行⇒小豆灸は特にそのまま寝てしまっても、低温やけどの心配はありません。

もういいかも、とかんじたら、やめること。

逆に、

手を置いても気持ちよくない場合は、今日は、そこは、やらなくてよいのです。気持ちよいところを探してみてください。

触った途端、板のようになっている、筋肉バリバリ型の頭痛は、多くの場合、長時間の精神的緊張、ストレスや、肩こり、眼の疲れや、不眠等が誘因。

触った途端、板のようになっている、筋肉バリバリ型の頭痛は、多くの場合、長時間の精神的緊張、ストレスや、肩こり、眼の疲れや、不眠等が誘因。