尊敬するクリスチャンの女性(80代)に勧められて読んだのが 渡辺和子さんのインタビュー記事、それが出会いでした。

尊敬するクリスチャンの女性(80代)に勧められて読んだのが 渡辺和子さんのインタビュー記事、それが出会いでした。

もう何年も前のことです。そこで語られていたこと、そのまんまが のちに、単行本になったのは嬉しかったことでした。

宗教家である親しい人尊敬している方は、まわりに、多くいます。

この本に書かれている言葉は、うわべではなく本当にそのまま、この文章のままの方なのだろうなあ。と、それらの知人偉人を思い浮かべながら思うのです。

力まずにありのままで、ふんわりとほほえみ、

優しい空気を まとう彼女らのこと、

あの境地は真似できない…!、というのではなくて

あこがれながら、歩めるぶんだけ すこしずつ、そおっと近づいていきたいものです。通い合いものがあるからこそ惹かれるのだから。

ふと思い出したら、勇気づけられるような言葉の花束。

とも治療室ホリスティック養生と重なる【ホリスティック養生の偉人】たちの名言を、Twitterでつぶやいています。

キリスト教カトリック修道女。学校法人ノートルダム清心学園理事長1927年2月11日 - 2016年12月30日

― とも治療室オーガニックホワイトセージやスマッジスティックを受け取ったら方へ―

― とも治療室オーガニックホワイトセージやスマッジスティックを受け取ったら方へ―

「治療」という言葉を、薬や手術のことだと思っていませんか?

「治療」という言葉を、薬や手術のことだと思っていませんか?

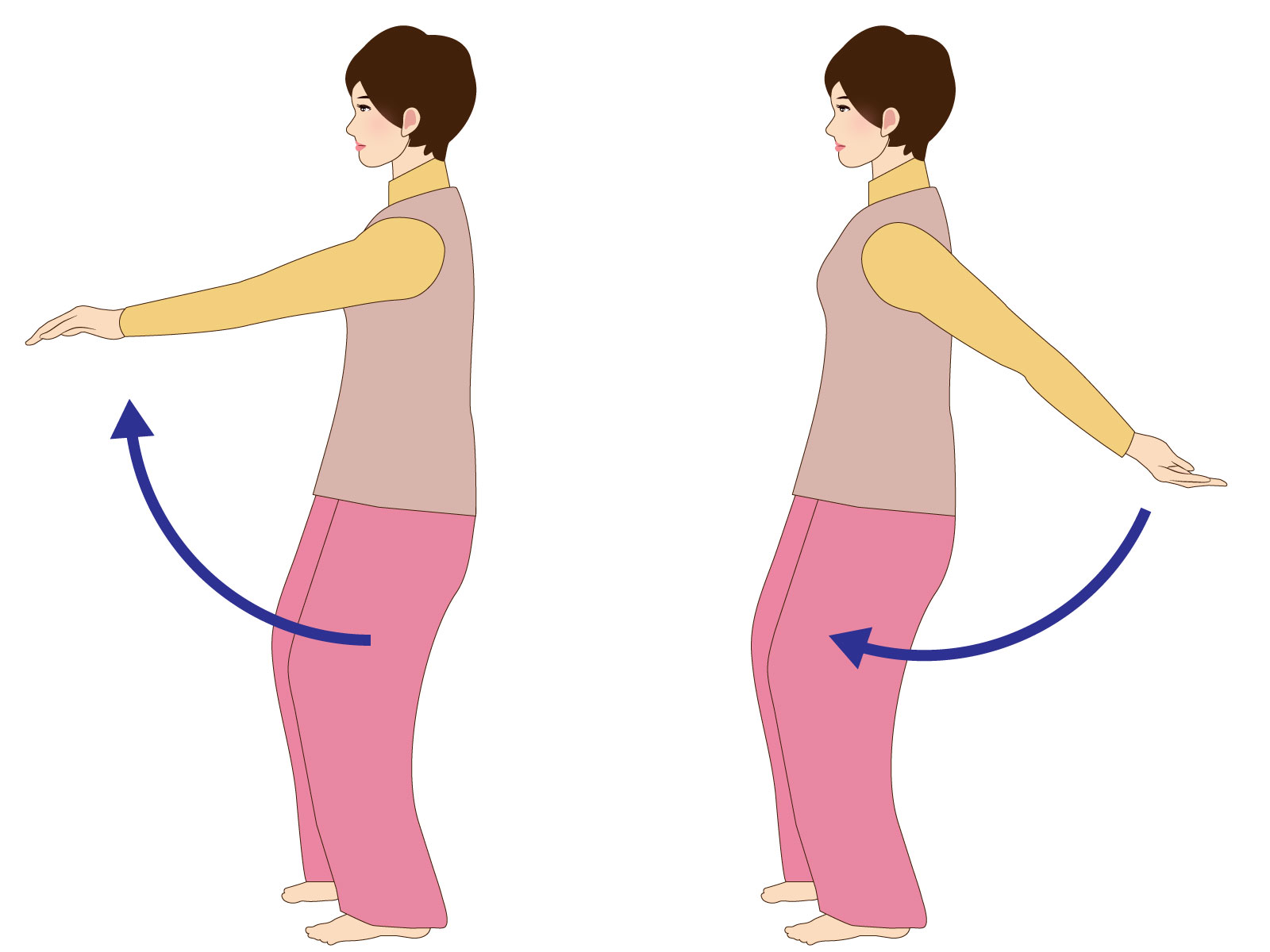

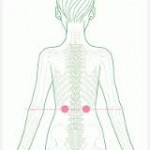

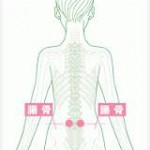

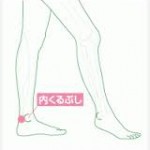

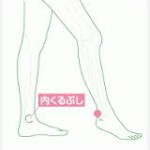

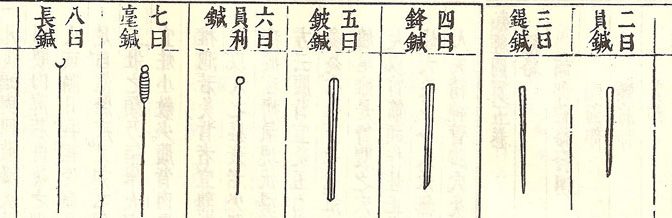

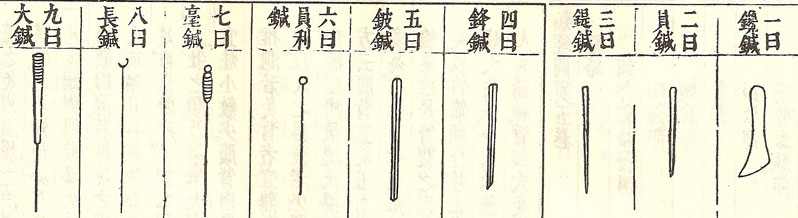

とも治療室は伝統鍼灸をたいせつにしています。鍼は、古代九鍼のなかの鍉鍼(ていしん)を愛用しています。

とも治療室は伝統鍼灸をたいせつにしています。鍼は、古代九鍼のなかの鍉鍼(ていしん)を愛用しています。