Q:こんな軽い治療で、なぜ治るの?

お答え:「生命は 本質的にミラクル。そのいのちの力を引き出すから…」

とも治療室では、一般の鍼灸治療よりも 格段に優しい治療をしています。ほとんど触れるか触れないかの静かな鍼であったり。ほわほわほかほかに温泉につかったようにあたたまるお灸だったり。

そのベースには古典と伝統があります。教養ではなく実用としてです。古典的東洋医学は、深い思想性があります。頭だけで考える思想ではなく、実用として、です。

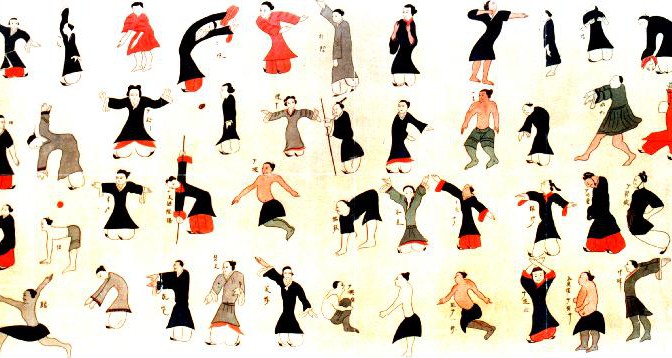

東洋医学は いのちの力そのものを引き出すので、ご自身の自己治癒力が高まり、さまざまな症状や辛さが軽減していきます。

表題の「治る」という言葉、少しひっかかりがあります。それがおきている状態は、結果でなく、ベクトル。そもそもいのちの中にその方向は内在し、症状や病自体も 実は、大きな意味で そのはたらきのなかにあるものだからです。

西洋医学と東洋医学の違い・・・

西洋医学は人間を機械のように、部分的にとらえます。部品が壊れたら修理。機械として正常に機能している数値的に整っている状態が健康、と。症状はつらさがなくても、検査で異常があれば治療は始まります。逆につらさがあっても、検査値が正常なら、原因不明と言われてしまいます。

解剖学が基本、悪い部分は切り取る、何か足りなければ注入、病原体には抗生物質等で殺す。となります。

それに対して伝統的な東洋医学は、「いのちの力」が基本です。ホリスティック=全包括的、つまり、すでに人は もう、完成している。と、とらえます。部品の集合ではないのです。そもそも、いくら部品を集めても、ほんものの命にはなりませんよね?

いのちの力、の発現を助けています

「いのち」が 病や症状の状態になったとき、その、形にならない…とおとい「いのち」を、滞りがあればながし、余分なものはで流し、足りないものは補う。

すうっと 痛みなどの症状が 消えていくのに驚いた患者さんたちに、「まるで魔法ですね!」といわれているけれど、それはすべて、患者さんご自身の、いのちの力、の発現です。

だから、生きている限り… 西洋医学では、これ以上できることはない、といわれたり、原因不明だといわれたり の状況状態であっても、東洋医学では 整えていくことができます。その結果、生活が楽になり(生活の質向上) そのうちに その病や症状自体も軽く心地よい状態へ かわっていく… そんなケースが少なくありません。

どんなに近代科学が発展しても 、生命は 本質的にミラクル。東洋医学は、そのいのちの力を引き出すから…。と痛感しています。

近代科学、伝統医学の両輪を。

私達は、近代医学と伝統医学の両方のメリットを甘受することができる 恵まれた時代にいます。

とも治療室は、西洋医学も手術も 肯定しています。症状や辛さが軽くなっても西洋医学治療は平行していただき、主治医とよい関係を持っていただく立場をとっています。西洋医学の検査で検証しながら、東洋医学で治療することで、納得していただけるのは、ほんとうにありがたいことなのです。