春は風の季節——体調を崩さないために知っておきたいこと

春の風がもたらす影響

春は風が強く吹く季節。外の風は、私たちの身体にも影響を及ぼします。

東洋医学では、外部から身体に悪影響を与える風を「風邪(ふうじゃ)」と呼びます。

この「風邪」は、いわゆる風邪(かぜ)だけでなく、以下のような症状を引き起こすことがあります。

- 花粉症(くしゃみ、鼻水、目のかゆみ)

- 皮膚や粘膜のかゆみ(アトピー、じんましん)

- 体表感覚異常(むずむずする感じ)

- 頭痛・めまい

- 動く痛みやしびれ、ひきつれ、こわばり

- 脱力感(なんとなくだるい、やる気が出ない)

特に、もともと 疲れがたまっている人 やストレスが多い人 は、春の風邪の影響を受けやすいため注意が必要です。

春に起こりやすい症状の特徴

「風邪(ふうじゃ)」の特徴として、以下のような傾向があります。

✅ 突然起こる

✅ 体の上の方に症状が出やすい

✅ 変化しやすい

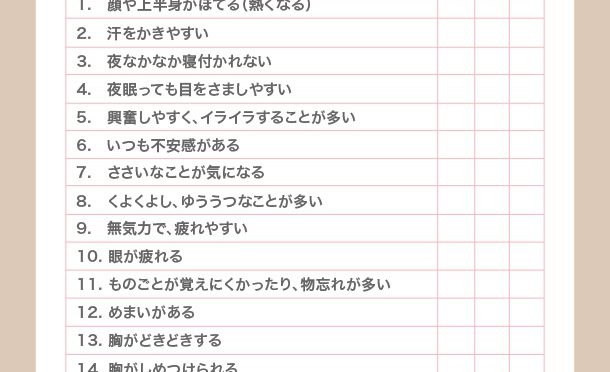

このため、春になると イライラしやすい、不安感が強まる、頭に血が上りやすい、肌トラブルが増える といった症状が出やすくなるのです。

風邪(ふうじゃ)と「肝」の関係

東洋医学では、春は 「肝」 が影響を受けやすい季節と考えられています。

「肝」は、身体のさまざまな機能をコントロールする重要な臓腑で、次のような働きを持っています。

- 感情を調整する(特に「怒」と関連)

- 血の流れをスムーズにする(血行不良の改善)

- 自律神経を整える(ストレスの影響を受けやすい)

そのため、 春はストレスによる自律神経の乱れが起こりやすい 季節でもあります。

「なんだかイライラする…」「寝つきが悪い…」と感じる人は、肝のバランスが崩れているサインかもしれません。

自然と調和しながら健康を保つ

私たち人間は、小さな自然の一部。

四季が移り変わるように、私たちの体も日々変化しています。

どんなに健康な人でも 「変化に適応する力」 がなければ、体調を崩してしまいます。

そのためには、 小さな不調のうちに体の声を聴き、バランスを整えることが大切です。

「最近、調子がすぐれないな…」と感じたら、無理をせず、身体をいたわってあげてください。

春の気候にうまく適応し、元気に過ごせるようにしていきましょう。

とも治療室は、いのちの力を邪魔しない優しい施術で、そっとお手伝いしています。